今、大人気の「御朱印(ごしゅいん)」。

マスコミでも頻繁に取り上げられ、

神社やお寺を訪れる人の多くが「御朱印」を頂いていますね^^

この記事では

「そもそも御朱印とは何なのか?」

「これから御朱印を集めたいな・・」

と思っている初心者の方向けに

御朱印を頂く際のマナーや基礎知識をお伝えします。

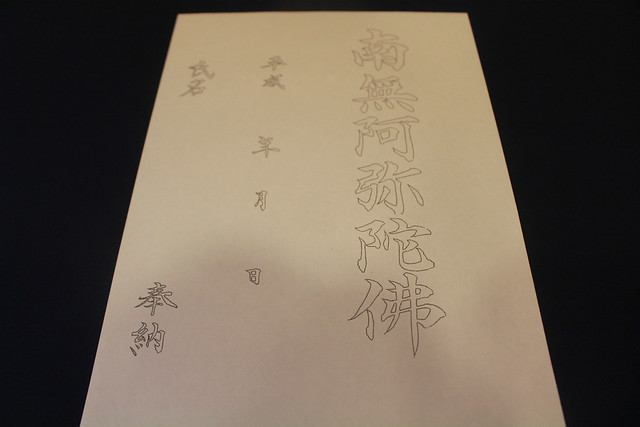

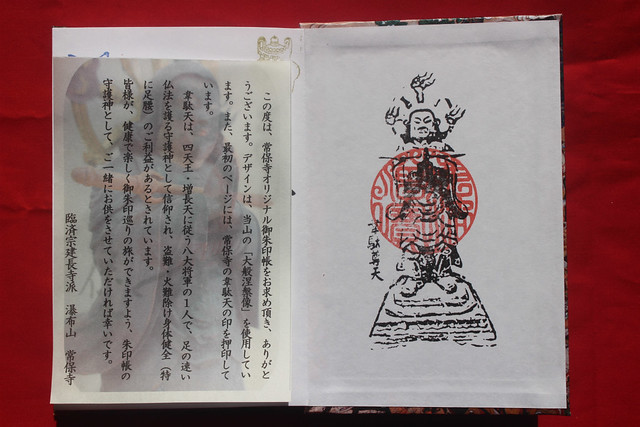

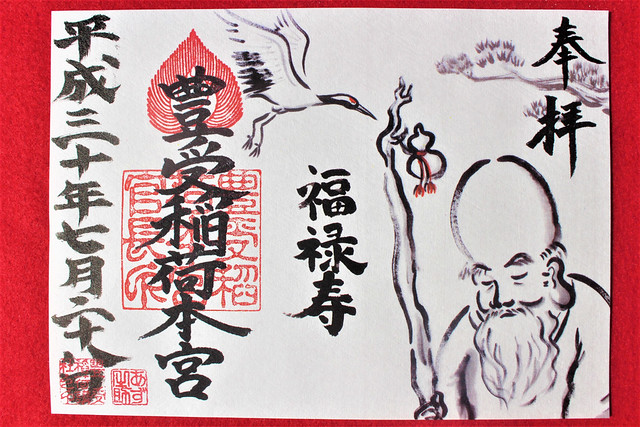

御朱印とは

御朱印(読み方:ごしゅいん)とは、

一言でいうと、神社やお寺を“お参りした証”として頂くもの。

元々は「般若心経(はんにゃしんぎょう)」などのお経を書き写して納め(納経)、

その証明として頂いていたのが「御朱印」でした。

「”お経”を”納めて”、御朱印を頂く」という事から、

御朱印を「納経印」ともいいます。

今でも一部のお寺では「納経しないと御朱印をいただけない」場所もあります。

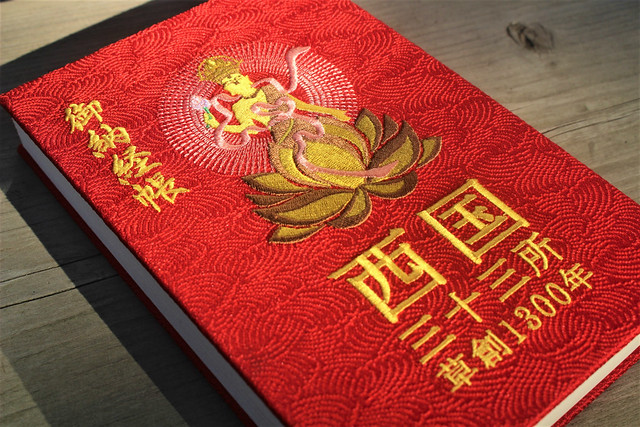

御朱印集めの原点とされるのが、日本最古の巡礼である西国三十三所巡り(さいごくさんじゅうさんしょ)。

江戸時代に庶民の間で、”巡礼ついでの旅行”がブームになり、

御朱印もより庶民に身近になっていったようです。

記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

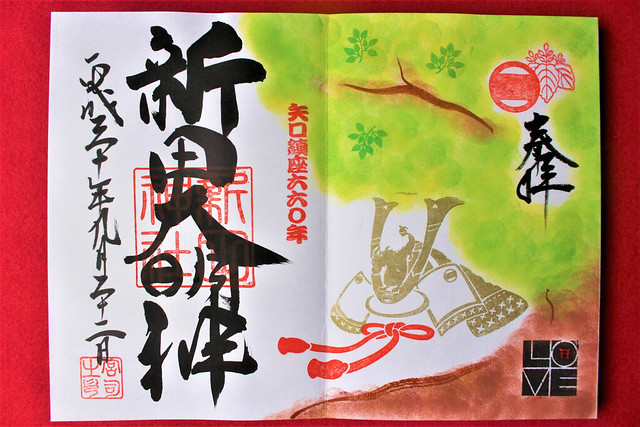

御朱印の魅力は?

御朱印には

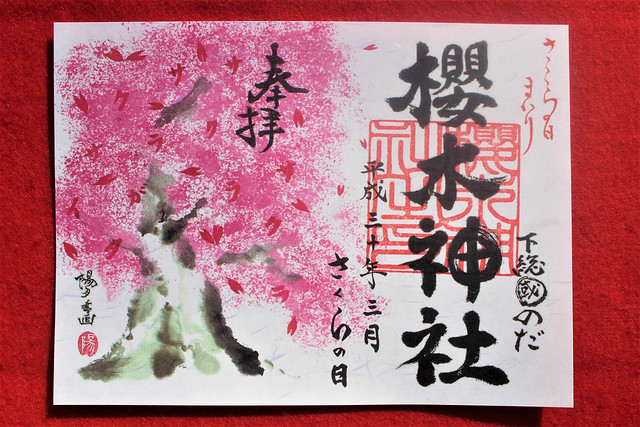

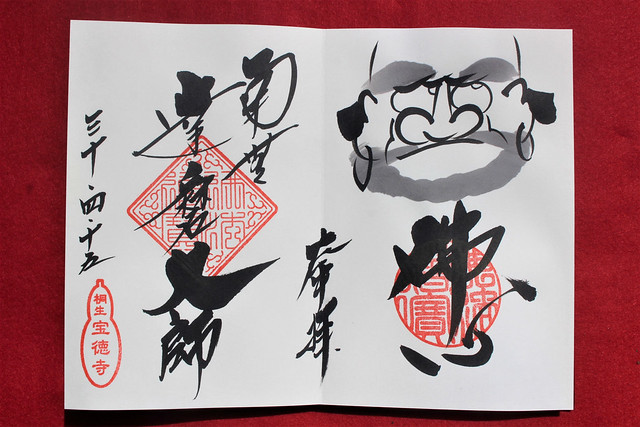

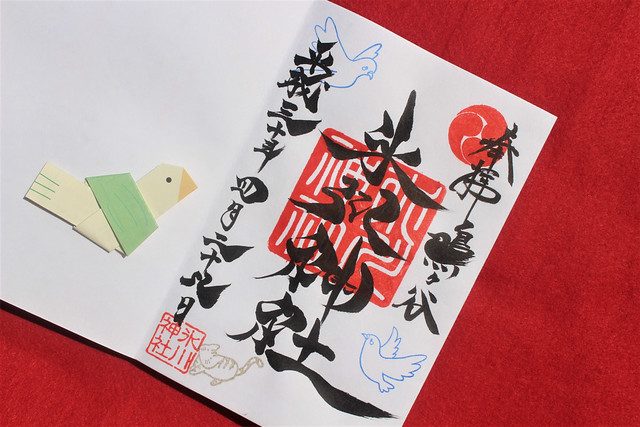

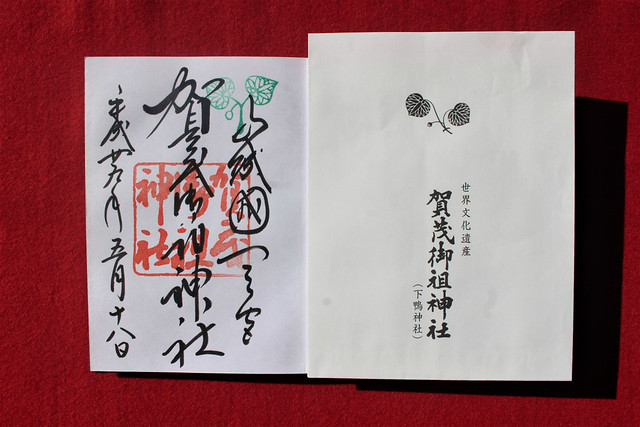

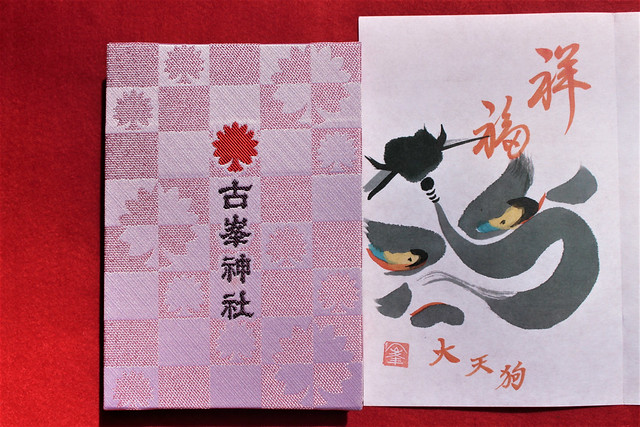

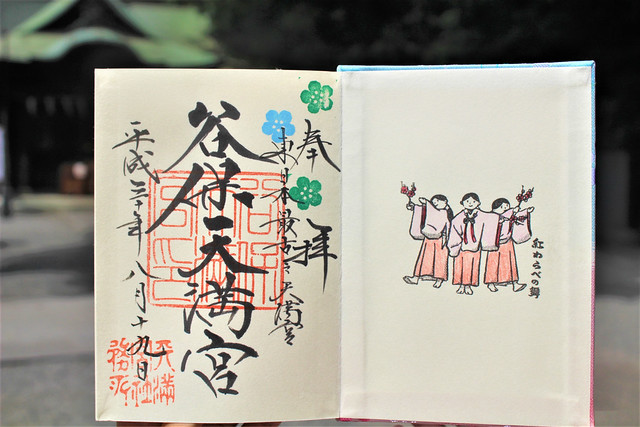

・伝統的でシンプルな御朱印

・カワイイ・かっこいい御朱印

・期間限定の特別な御朱印

など、それぞれ個性があります。

参拝した日付が記載されるので、旅の記録・思い出の形にもなります。

ただし、御朱印は記念スタンプとは違い

「神様や仏様の分身」とされているものです。

“参拝した証として頂く”という本来の目的を忘れずに、

神仏を敬う姿勢、御朱印を頂く際のマナーは守っていきたいですね。

御朱印の頂き方は?頂くための5ステップ

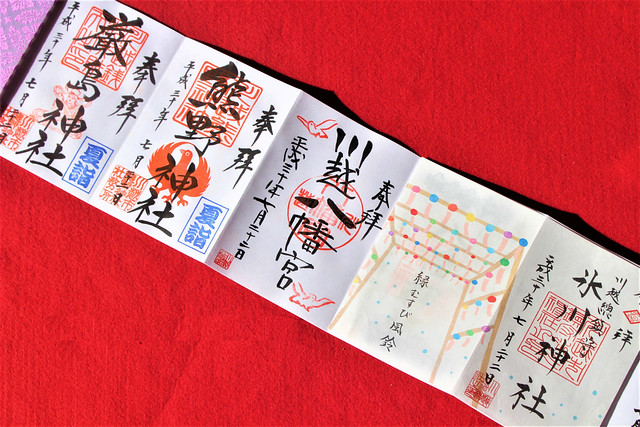

御朱印を頂くには、まず御朱印帳(ごしゅいんちょう)の準備が必要です^^

1.御朱印帳を準備する

2.神社仏閣にお参りに行く

3.参拝後に授与所(社務所)、寺務所(納経所)へ

4.御朱印をお願いしますと伝える5.お礼を伝える

ステップ1.御朱印帳を準備する

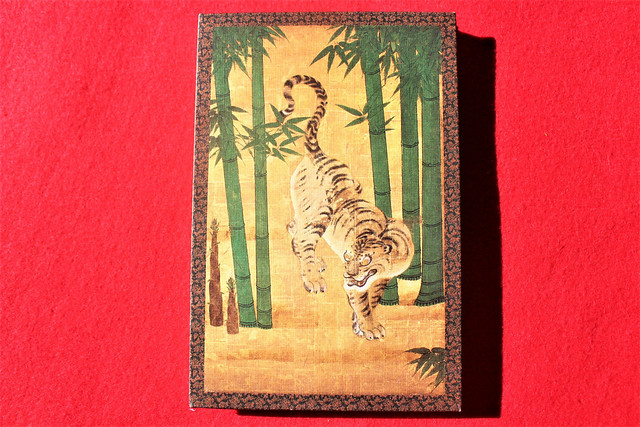

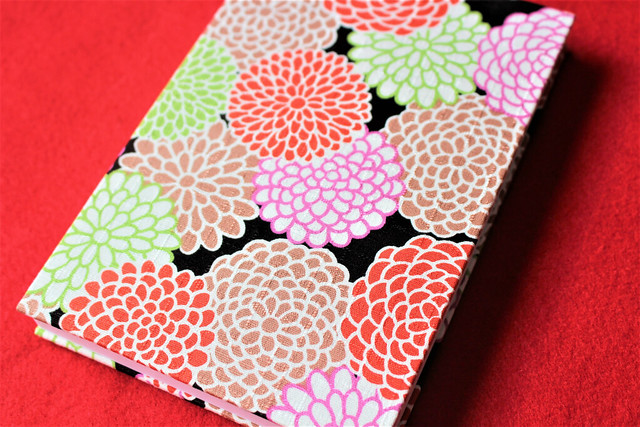

まず最初に用意したいのは「御朱印帳(納経帳)」「です。

御朱印帳は御朱印を集める為の専用の台紙(帳面)のようなもの。

御朱印は記念スタンプではありませんので、

「ノートやパンフレットの白紙部分などに頂くことはできません!

なので、「御朱印帳がないと御朱印もいただけません。

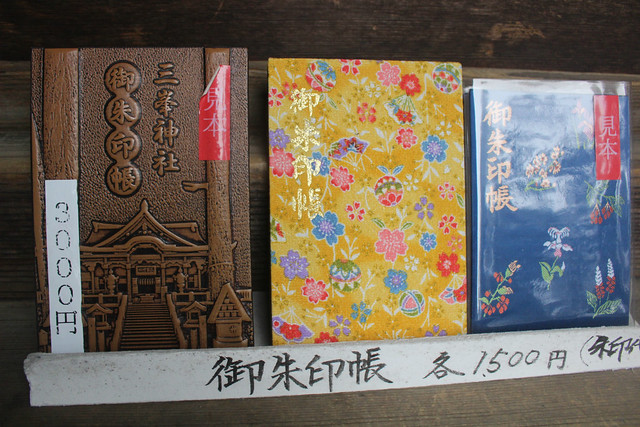

御朱印帳を頂くための手段はいくつかあり、

・神社やお寺で頂く

・大きな文房具屋さんで購入

・御朱印帳の専用ネットショップで購入

などがあります。

ただし

「参拝したときに神社・お寺で頂こう」と思っていても、

「オリジナルの御朱印帳の扱いがない」所もたくさんあります。

「欲しいデザインの御朱印帳が近場にない・・涙」

「最初の一冊は自分の好きなデザインにしたい」という場合はネットショップの利用がオススメです。

(稀にですが、通販対応している寺社もあります^^)

(↑ネットで購入できる御朱印帳)

デザインも豊富にあるので

1冊目はネットでお気に入りのデザインの御朱印帳を手に入れる。

そして御朱印めぐりをしながら、お気に入りの御朱印帳を見つけたら頂く。

管理人はそんな感じで御朱印帳を徐々に増やしていきました^^

お気に入りの御朱印帳に頂く御朱印は感激も倍増ですよ!

【関連記事】かわいい&カッコイイ神社仏閣オリジナル御朱印帳はこちら↓

ステップ2.神社仏閣にお参りに行く

まずは行く場所を決めて、お出かけしましょう。

このサイトでは御朱印が頂ける神社仏閣を紹介しています^^

■参拝方法の手順

1.神社は鳥居・お寺は山門をくぐる

2.鳥居では一礼、お寺では山門で合掌する(帽子を脱ぐ)

3.手水舎で手と水を清める(柄杓は直接口につけない)

4.お参りする

【関連記事】

お参りの仕方

ステップ3.参拝後に授与所(社務所)、寺務所(納経所)へ

お参りを済ませたら、御朱印を頂きましょう!

御朱印が頂ける場所は

神社では「授与所」、「社務所」、

お寺の場合は「納経所」「寺務所」などで頂けます。

多くの場合「御朱印はこちら」「御朱印所」「納経所」などの看板

がありますのでそちらへ。

絵馬、お守りなどの授与品を

販売している場所orその近くにあることが多いです。

ステップ4.御朱印をお願いしますと伝える

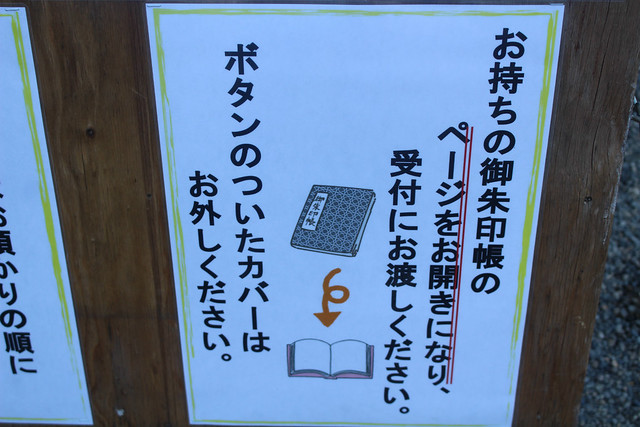

御朱印帳をお渡しする際は、

御朱印帳のカバーを外す&書いてほしいページを開いて渡しましょう。

御朱印帳には汚れ防止の「ビニールカバー」がついている場合があります。

このカバーの留め具があると、書きにくいそうです。

できれば外しておきましょう。

書いて頂いている間は静かに待ちます。

心を込めて書いてくださっているので

話しかけたり、友達としゃべったりせずに静かに待ちましょう!

ステップ5.御朱印代を払い、お礼を伝える

両手で御朱印帳を受け取ってお礼を伝える。

御朱印代を収めます。

御朱印の料金は?

一般的には300円or500円が多いです。

御朱印の料金は、授与所などで明示してあるケース、

教えてくださるケースが殆どですが、

たまに「金額はお気持ちで(御志納)」というケースがあります。

その場合も300円or500円で問題ないかと思います。

御朱印を頂く際のマナーは?

いくつか知っておきたいマナーはありますが、

あまり難しく考えずに、最低限のマナーを守って楽しみましょう。

小銭を用意しておく(小銭入れ)

御朱印を頂く際は、

“お釣りが出ないようにするのが基本”とされています。

京都の有名な神社やお寺では

「御朱印は寄付と同様の意味合いなので、お釣りが出ないようにご準備ください」

「5000円、10000円札での支払いはご遠慮ください」

という張り紙があり、注意喚起もされています。

出来れば御朱印専用の小銭入れを用意して

普段から貯めておくなど工夫すると良いですね^^

お参りをしてから御朱印を頂く

「お参りもせずに御朱印だけ頂く」のは厳禁です・・(汗)

前述したように、御朱印は参拝した証に頂けるものです。

そして御朱印を頂くことで、神様や仏様とご縁が結ばれます。

しかし、「御朱印を集めること」が目的になってしまうと、

神様や仏様とのご縁も生まれず、

お寺や神社の方も、あまり良い気持ちではないはずです。

過去にそれが理由で御朱印を辞めてしまった寺社もあるようです。

参拝して神様、仏様にご挨拶する(感謝する)、

その結果として御朱印も頂けるという事はずらさないようにしたいですね。

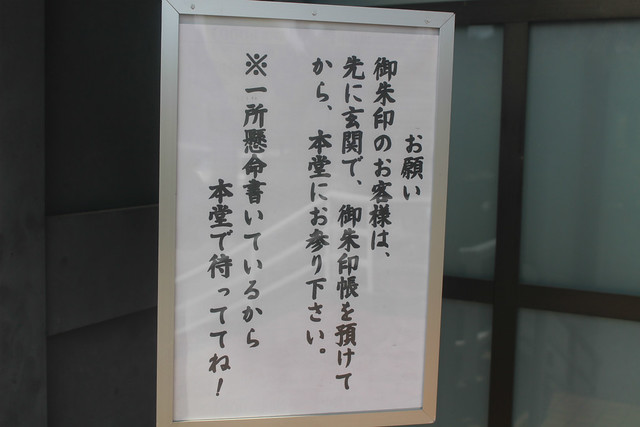

・参拝者が多い大きな神社やお寺

・初詣の時期や紅葉シーズンなどの混雑時

・御朱印を書くのに時間がかかる場合

等々の理由で先に御朱印帳を預けるケースもあります。

その際は指示に従えばOKです。

御朱印を頂けない場合もあると理解する

小さなお寺や神社などでは、

「御朱印の書き手さんがいない」

などの理由で御朱印を頂けない場合もあります。

またお寺の宗派の方針によって頂けない場合もあります。

(例えば京都の有名なお寺、西本願寺、東本願寺などは御朱印を授与していません)

また、通常は御朱印を授与しているお寺・神社でも

多忙な時間帯や、法要・祈祷などの行事がある場合はいただけないケースも。

そんなときも

「せっかく来たんだから御朱印を!」

などと、無理にお願いするのは辞めましょう・・(汗)

「御朱印は頂けるのが当たり前!」ではなく、

「神さま、仏さまにご挨拶出来てよかった!」

さらに「“御朱印もいただけたら”超うれしいなぁ!」くらいの姿勢でいたほうが、

実際に頂けた時の喜びも倍増するのではないでしょうか^^

頂けなかったら、それもご縁。

また時間や日にちを再訪しましょう!

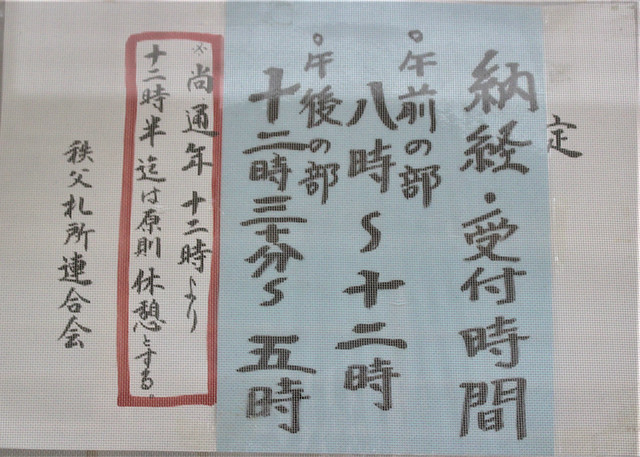

御朱印を頂ける時間を確認する。守る。

社務所や寺務所が空いている時間はまちまちですが、

比較的多めなのが9時~16時という時間帯です。

もちろん、寺社によって違うので

参拝前に神社やお寺などの公式サイトで確認することをオススメします。

ただし、お寺や神社の公式サイトがないケース、

公式サイトがあっても授与所の時間を明記されていないケースも多く、

日によって変わるケースもあります・・。

一番確実なのは、電話やメールで確認することですね。

確認もしていないのに受付時間外にお願いをすることは控えましょう。

「こんな風に書いて」と要求をしない

御朱印は書く人によっても印象がかなり変わります。

このサイトで紹介している御朱印も全く同じ御朱印が頂けるとは限りません。

そんな場合も、

「こんな風に書いて欲しい」と要求したり、

書き手さんを指名することはできません。

「どんな御朱印頂けるかな~」と、

世界に一枚しかない御朱印との出会いも楽しみの一つです。

同じような御朱印を頂けるのが当たり前ではなく、

御朱印を頂けただけでもありがたい。

そんな心構えは持っていたいですね^^

参拝前に神社仏閣のご由緒や神様仏様を知る

参拝前に前もって 「その神社・お寺の由緒」 を知る、

そしておまつりされている 「神様や仏様を知っておく」 と

御朱印巡りが、より楽しくなります^^

もちろん「必ず」というルールなどはありませんが、

ブログや公式サイトなどで簡単な由緒を調べれば

神様・仏様ともお近づきになれるのではないでしょうか?

現実世界と一緒ですね^^

御朱印に対する疑問・質問コーナー

御朱印帳を忘れた場合は?

もし、御朱印帳を忘れてしまった場合は、

別紙に書かれた御朱印を頂くことができます。

(書置き)

ただし頂いた紙の御朱印のサイズはそれぞれ。

自分の御朱印帳のサイズと合わない場合も多々あります。

また書置きが頂けない場合もあるので、

可能な限り御朱印帳を忘れずに持ち歩きたいですね。

御朱印帳はお寺と神社で分ける?

結論からいうと決まりはありません。

なので、 目的によって決める といいでしょう^^

神社とお寺を分けないと

「神様と仏さまが喧嘩する?」という考えもあるようですが、

今のようにお寺と神社が明確に分かれてる のは結構最近の話(明治以降の話)。

それ以前までは何百年もの間、

神様も仏様も同じようにまつられていました^^

個人的にもはあまり気にしなくても良いと思います。

ただし、かなりのレアケースですが

「神社とお寺が混じっていると書いてもらえない」こともあるとか。

かなり稀なケースですし、

個人的には数百というお寺・神社を巡ってますがそのような経験はありません^^

参考になるかどうかはわかりませんが、

管理人は 後から見返したり、写真を撮ったり、整理するときにわかりやすい

という理由でお寺と神社は分けています^^

(その分、両方持ち運ぶ事もあるので大変ですが・・^^)

お寺と神社を別けるかどうかは、好みで良いのではないでしょうか。

【御朱印の保管方法】御朱印を頂いた後はどうする?

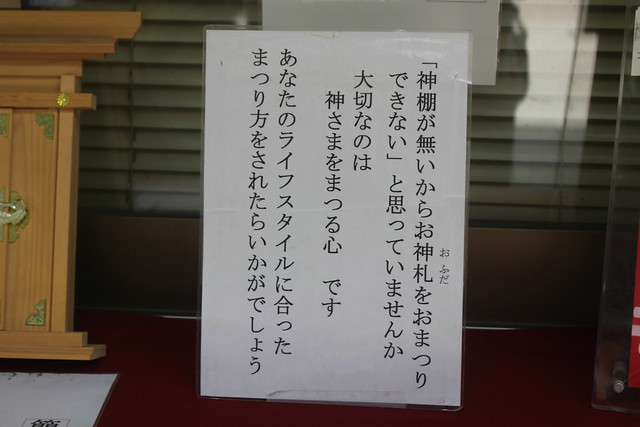

御朱印(御朱印帳)の保管方法は?

御朱印帳の保管に特に決められたルールはありません。

一般的には

・神棚に置く

・本棚に保管する

方が多いようです。

どの方法が良いというよりも、

「神様・仏様の分身である御朱印を大事にする」

という心が重要なのかもしれませんね。

御朱印帳ケース、保管箱なども市販されています。

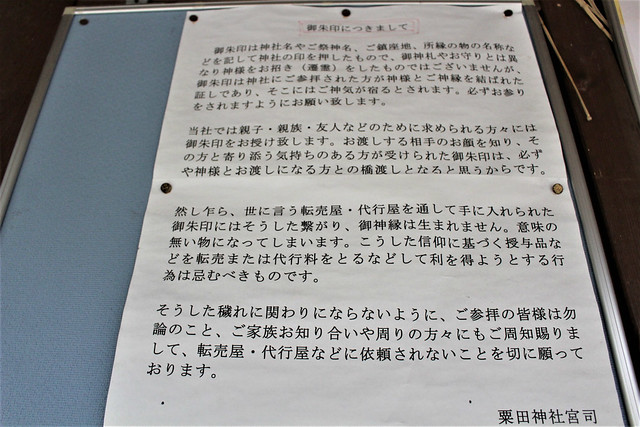

御朱印の転売、購入する人とは関わらない

御朱印ブームが広がり

カワイイ・かっこいい限定の御朱印なども頂けるようになり、

ネットオークションなどで転売されるケースがニュースにもなっています。

前述したように御朱印は神社、お寺に参拝した証。

参拝もせず転売などで御朱印を手に入れても、ご縁も何も生まれません。

「ご縁がなくてもいい」

「お金を払って買いたい人もいる」

「誰にも迷惑をかけてない」

という方もいるかもしれませんが、

転売が原因で御朱印の授与を辞めてしまったり、

様々な制限がかけられたケースも多々あります。

その行為によって神様、仏様、神社&お寺はもちろん、

しっかりとルールを守って御朱印を頂いている人に、

迷惑をかけてしまう行為は慎みたいですよね^^

まとめ

御朱印巡りをすると、様々なご利益があるのはもちろん、

日本の歴史、日本の伝統文化などにも詳しくなり、毎日がより楽しくなりますよ^^

御朱印をきっかけに、神社やお寺について興味を持つ人が増える。

その結果、日本の歴史や神様についてちょっと詳しくなる。

このサイトが少しでもお役に立てたら幸いです。