神社には「〇〇神社」という呼び名の他に、◯◯神宮、〇〇大社、◯◯八幡宮などがあります。

この記事では神社の名称の違い・意味について、出来るだけわかりやすく解説します。

名称の違いがわかると神社・御朱印めぐりが10倍楽しくなりますよ。

もくじ

そもそも「神社」とは?

まず、前提として「~神宮」「~八幡宮」「~天神」という名称もすべて神社です。

| 神社とお寺の名称の違い | |

| 神社 | ◯◯神社、神宮、大社、宮、東照宮、天満宮・天神、八幡宮 |

| 寺 | ◯◯寺、◯◯院、◯◯坊、◯◯庵 |

現在は上記のように「神社」と「寺」がわかれていますが、江戸時代までは明確に分けられていませんでした。これは「神様も仏様も一緒だよね」という神仏習合という信仰があったからです。

神仏習合の時代は、今でいう神社も「◯◯明神、◯◯権現」などと呼ばれていました。

そして明治になると「お寺と神社を明確に分けよう」(神仏分離)という事になり、その際に原則として神社は「◯◯神社」という名称に統一されます。

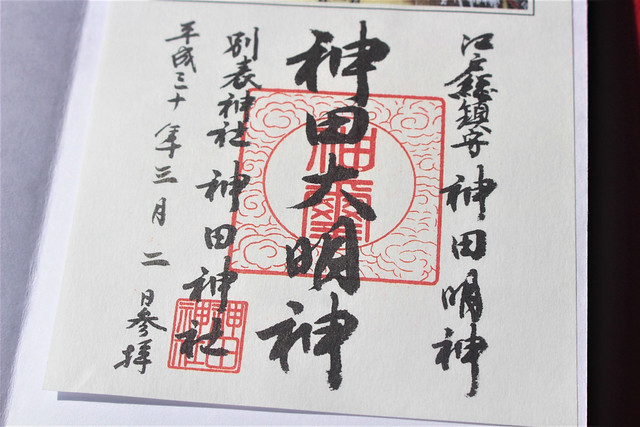

ただし東京を代表する神社の一つ・神田明神(正式名称は”神田神社”)のように、今でも明神呼びで親しまれている神社も各地にありますね。

では、同じ神社でも◯◯神社と神宮、大社、八幡宮は何が違うのか?について解説していきます。

~神社と神宮・大社・八幡宮の違い一覧

◯◯神社と神宮・大社・八幡宮といった名称は、主にまつられている神様(ご祭神)or過去に存在した神社の格付けによって異なります。

以下、神社の名称について一覧にまとめました。

| 名称 | まつられる神様/名称の由来 | 代表的な神社 |

| 神宮 | ◯◯天皇 皇室の祖先神をまつる神社 |

伊勢神宮(三重県) 鹿島神宮(茨城県) 香取神宮(千葉県) |

| 大社 | 社格が高かった神社 全国に分社がある神社の総本社 |

出雲大社(島根県) 伏見稲荷大社(京都府) |

| 宮 | ◯◯親王・皇族 身分の高い人 |

鎌倉宮(鎌倉市) 井伊谷宮(静岡県) |

| 東照宮 | 徳川家康公 | 日光東照宮(栃木県) 久能山東照宮(静岡県) |

| 天満宮・天神 | 菅原道真公 | 太宰府天満宮(福岡県) 北野天満宮(京都府) |

| 八幡宮・八幡神社 | 八幡神(応神天皇) 日本で一番多い神社 |

石清水八幡宮(京都府) 鶴岡八幡宮(鎌倉市) |

| 稲荷神社 | 宇迦之御魂神 八幡神社と並ぶ数がある |

伏見稲荷大社(京都府) |

それぞれの名称の違いについて具体的に解説します。

「神宮」とは?意味と”神社”との違い

「神宮」は天皇や皇室の祖先神をまつっている神社です(例外あり)。

以下、全国にある◯◯神宮と御祭神の関係です(一部)

| 代表的な神宮 | 都道府県 | まつられる神様 |

| 伊勢神宮 | 三重県 | 天照大御神(天皇の祖先とされる、日本人にとって最も尊い神様) |

| 明治神宮 | 東京都 | 明治天皇・昭憲皇太后 |

| 平安神宮 | 京都府 | 桓武天皇(794年に平安京に都を移した天皇) 孝明天皇(明治天皇の父) |

| 橿原神宮 | 奈良県 | 神武天皇(日本の初代天皇) |

| 吉野神宮 | 奈良県 | 後醍醐天皇 |

| 熱田神宮 | 愛知県 | 三種の神器の1つ草薙神剣をご神体とする天照大御神(熱田大神) |

戦前は神宮を名乗るためには天皇の許可が必要でした。古くから神宮号を称していたのは伊勢神宮(三重県)、石上神宮(奈良県)、鹿島神宮(茨城県)、香取神宮(千葉県)といった限られた神社のみ。

現在でも神社本庁の承認を受けた場合に「神宮」を名乗れるようになっています(神社本庁に属している場合)。

また、伊勢神宮の正式名称は「神宮」。単に神宮と呼ぶ場合は、伊勢神宮のことを指します。

それだけ伊勢神宮は神社界でも別格の存在。伊勢神宮の内宮には、天皇の祖先・日本人の総氏神とされる天照大御神がまつられています。

「神宮」とは、天皇や皇室の祖先神をまつる神社。

「大社」とは?意味と”神社”との違い

「大社」は、戦前にあった神社の格付けが高かった神社(近代社各制度における官幣大社or国幣大社)に使われます。”大きな社”という言葉の通り、その多くが全国各地にある神社の総本社・総本宮です。

以下、全国にある主な◯◯大社一覧です。

| 代表的な大社 | 都道府県 | 総本社・社格など |

| 諏訪大社 | 長野県 | 全国に約25,000社ある諏訪神社の総本社/官幣大社/信濃国一宮/別表神社/ |

| 三嶋大社 | 静岡県 | 全国にある三島神社の総本社(愛媛県の大山祇神社も総本社)/官幣大社/伊豆国一宮/式内社/伊豆国総社/源頼朝三社詣/東海道三大社 |

| 南宮大社 | 岐阜県 | 鉱山・金属業の総本宮/国幣大社/美濃国一宮/式内社 |

| 富士山本宮浅間大社 | 山梨県 | 全国に約1,300社ある浅間神社の総本社/官幣大社/駿河国一宮/式内社/世界遺産 |

| 伏見稲荷大社 | 京都府 | 全国に約3万社ある稲荷神社の総本社/官幣大社/二十二社/式内社 |

| 松尾大社 | 京都府 | 全国に約1,200社ある松尾神社の総本社/官幣大社/式内社/二十二社/京都五社/神仏霊場87番/ |

| 住吉大社 | 大阪府 | 全国に約2,300社ある住吉神社の総本社/官幣大社/摂津国一宮/二十二社/式内社/神仏霊場42番/三大住吉 |

| 大鳥大社 | 大阪府 | 全国にある大鳥神社の総本社/官幣大社/和泉国一宮/式内社 |

| 日吉大社 | 滋賀県 | 全国に約3,800社ある日吉神社の総本社/官幣大社/二十二社/神仏霊場149番/式内社 |

| 多賀大社 | 滋賀県 | 全国にある多賀神社の総本社/官幣大社/式内社 |

| 熊野本宮大社 | 和歌山 | 全国にある約3,000社ある熊野神社の総本宮/官幣大社/式内社/神仏霊場4番/世界遺産/熊野三山 |

| 春日大社 | 奈良県 | 全国に約1,000社ある春日神社の総本社。官幣大社/式内社/二十二社/勅祭社/別表神社/神仏霊場巡拝の道(15番) |

| 出雲大社 | 島根県 | 全国にある出雲神社の総本社/官幣大社/出雲国一宮/式内社/勅祭社/出雲國神仏霊場(1番) |

| 宗像大社 | 福岡県 | 全国にある宗像神社の総本社/官幣大社/式内社/世界遺産 |

現在大社の名称を使っている神社のほとんどが旧官幣大社、旧国幣大社で、戦前にあった神社の格付け(近代社格制度)で最高級の格だった神社です。

ちなみに大昔から「大社」を名乗っていたのは出雲大社(いずもたいしゃ/いずもおおやしろ)のみ。大社といえば出雲大社を指すことが一般的でしたが、戦後に「~大社」を名乗る神社が増えていきました。

◯◯大社=戦前の神社の格付制度で「官幣大社or国幣大社」だった神社に使われている

「宮」とは?意味と”神社”との違いは?

「宮」は皇族・親王をまつっている神社に使われます(例外あり)。

以下、全国にある◯◯宮と、まつられている神様の関係です。

| 宮が付く神社 | 市町村 | まつられる神様 |

| 金崎宮 | 石川県 | 恒良親王、尊良親王 |

| 井伊谷宮 | 静岡県 | 宗良親王(後醍醐天皇の四男) |

| 高津宮(皇都・高津宮があった場所) | 大阪府 | 仁徳天皇・応神天皇など |

| 八代宮 | 熊本県 | 懐良親王 |

| 鎌倉宮 | 神奈川県 | 護良親王(後醍醐天皇の三男) |

ちなみに「宮」の語源は、身分の高い方が住む所、御屋からきている説が有力とされています。

「宮」は皇族・親王をまつっている神社に使われる。

「八幡宮」とは?意味と”神社”との違いは?

八幡宮、八幡神社は、八幡神(応神天皇)がまつられている神社です。

八幡神は応神天皇と同一視され、天照大御神に次ぐ皇室の守護神として信仰されました。八幡宮・八幡神社は全国各地に約4万社以上あり、稲荷神社と並び日本で最も多い神社の一つとされています。

| 主な八幡宮 | 都道府県 | 社格など |

| 石清水八幡宮 | 京都府八幡市 | 日本三大八幡/二十二社(上七社)/旧官幣大社/勅祭社/別表神社/二所宗廟/神仏霊場81番/ |

| 鶴岡八幡宮 | 神奈川県鎌倉市 | 日本三大八幡/相模国一宮/国幣中社/西山国師遺跡霊場(客番)/鎌倉江の島七福神/別表神社 |

| 大崎八幡宮 | 仙台市 | 村社/国宝社殿/別表神社 |

| 富岡八幡宮 | 江東区 | ★インタビュー有り/東京十社/別表神社/江戸八所八幡宮/府社/深川七福神/夏詣 |

| 鳩森八幡神社 | 渋谷区 | 江戸八所八幡宮/村社/夏詣 |

| 大宮八幡宮 | 杉並区 | 江戸八所八幡宮/府社/武蔵国三大宮/別表神社 |

| 滝野川八幡神社 | 北区 | ★インタビュー有り/うぶすな聖地二社めぐり/村社 |

| 平塚八幡宮 | 平塚市 | 県社/相模六社/別表神社 |

| 渋川八幡宮 | 渋川市 | ★インタビュー有り |

| 八幡朝見神社 | 別府市 | 県社/別表神社 |

| 千栗八幡宮 | 三養基郡 | 肥前国一宮/国弊小社/別表神社 |

| 八幡宮・八幡神社の神様「応神天皇」メモ | |

| 名称(別名) | 応神天皇/八幡神/誉田別尊/品陀和気命 |

| ご祭神メモ | 14代仲哀天皇と神功皇后の間に生まれた15代天皇。八幡神と習合。天照大御神に次ぐ「皇室の守護神」とされる。源氏をはじめ武家から信仰さる。 |

| 主なご利益 | 勝運・開運・厄除・出世の神様 |

「八幡宮・八幡神社」は八幡神(応神天皇)をまつる神社。

「天満宮」「天神」とは?意味と”神社”との違い

天神・天満宮・北野神社は、学問の神様「菅原道真」がまつられている神社です。

全国に約12,000社あるとされています。

| 代表的な東照宮 | 市町村 | 社格など |

| 太宰府天満宮 | 福岡県 | 天満宮の総本社/官幣中社/菅公聖蹟二十五拝/福岡三社参り |

| 牛嶋天満宮 | 佐賀県 | |

| 防府天満宮 | 山口県 | 県社/菅公聖蹟二十五拝/日本三大天神(諸説あり) |

| 北野天満宮 | 京都府 | 天満宮の総本社/官幣中社/二十二社/神仏霊場95番/菅公聖蹟二十五拝 |

| 大阪天満宮 | 大阪府 | 府社/神仏霊場50番/菅公聖蹟二十五拝/なにわ七幸 |

| 綱敷天満宮 | 兵庫県 | |

| 湯島天満宮 | 東京都 | 関東三大天神/府社 |

| 亀戸天神社 | 東京都 | 関東三大天神 |

| 谷保天満宮 | 東京都 | 関東三大天神 |

| 平河天満宮 | 東京都 | 関東三大天神 |

| 見付天神 | 静岡県 | 県社/式内社 |

| 桐生天満宮 | 群馬県 | |

| 東蕗田天満社 | 茨城県 |

天神・天満宮のご祭神である菅原道真公は、時の天皇にも信頼されて異例のスピード出世を果たした政治家です。

| 天満宮・天神の神様「菅原道真公」 | |

| 名称(別名) | 天神 |

| ご祭神メモ | 菅原道真は、平安時代の貴族。学問・芸術分野において才能を発揮。 菅原道真をまつる神社を天満宮、天神と呼ばれ、全国各地に10,000社以上あるとされています。 |

| 主なご利益 | 学問の神様。学業成就、合格祈願。出世開運。 |

天神・天満宮・北野神社は、学問の神様「菅原道真」がまつられている神社

「東照宮」とは?意味と”神社”との違い

東照宮は徳川家康をまつる神社のことです。

江戸幕府を開いた徳川家康は、死後「東照大権現」という神になりました。東照=”東を照らす神”、”東国の天照大御神”という意味が込められているとされています。

以下、全国にある主な東照宮です。

| 代表的な東照宮 | 市町村 | 社格など |

| 日光東照宮 | 栃木県 | 三大東照宮/別格官幣社/世界遺産 |

| 久能山東照宮 | 静岡県 | 三大東照宮/別格官幣社 |

| 上野東照宮 | 東京都 | 三大東照宮/府社 |

| 芝東照宮 | 東京都 | 四大東照宮/郷社 |

| 仙波東照宮 | 埼玉県 | 三大東照宮 |

| 世良田東照宮 | 群馬県 | 郷社 |

| 名古屋東照宮 | 愛知県 | 県社 |

| 広島東照宮 | 広島県 |

「東照宮」とは、徳川家康をまつる神社。

「神社」名称の神社

ここまで神宮・天満宮・八幡宮など、「◯◯神社」と名乗らない神社について解説しました。

ここからは「◯◯神社」と呼ばれる神社の中での名称の違いについて解説します。

「稲荷神社」とは?

稲荷神社は、宇迦之御魂命(稲荷神)がまつられている神社です。

稲荷神社は、総本社の伏見稲荷大社をはじめ全国に20,000社以上あるとされています。

| 主な稲荷神社 | 都道府県 | |

| 伏見稲荷大社 | 京都府 | 全国に約3万社ある稲荷神社の総本社/官幣大社/二十二社/式内社 |

| 志和稲荷神社 | 岩手県 | 県社/日本五大稲荷(諸説あり) |

| 竹駒神社 | 宮城県 | 県社/日本三大稲荷(諸説あり) |

| 箭弓稲荷神社 | 埼玉県 | 県社/日本三大稲荷(諸説あり) |

| 笠間稲荷神社 | 茨城県 | 村社/日本三大稲荷(諸説あり) |

| 太皷谷稲成神社 | 太皷谷稲成神社 | 郷社/日本五大稲荷(諸説あり) |

| 祐徳稲荷神社 | 佐賀県 | 県社/日本三大稲荷/九州三大稲荷 |

| 高橋稲荷神社 | 熊本県 | 無格社/九州三大稲荷 |

| 稲荷神社の神様「宇迦之御魂神」 | |

| 名称(別名) | お稲荷さん/宇賀御魂/倉稲魂/稲荷神/大物忌(おおものいみ)など |

| ご祭神メモ | 宇迦之御魂命は、全国約三万社を数える稲荷神社の御祭神。「稲荷神」「お稲荷さん」とも呼ばれて親しまれています。”お稲荷さん=狐”という印象も強いと思いますが、狐はあくまでも「神の使い」です。 |

| 主なご利益 | 商売繁盛、五穀豊穣、芸能上達、家内安全など。 |

ちなみに稲荷信仰は神社に限らずお寺にもあります。日本三大稲荷にも数えられる豊川稲荷(愛知県)は曹洞宗のお寺、最上稲荷(岡山県)は日蓮宗のお寺です。

お寺の場合は主に「荼枳尼天(だきにてん)」という仏教の神様がまつられています。荼枳尼天が稲穂を持ち、狐に乗っている姿から「宇迦之御魂命=荼枳尼天」と同一視されるようになったようです。

例外もありますが「神社は宇迦之御魂命(or保食神)、お寺は荼枳尼天」が多いです。

「稲荷神社」は、宇迦之御魂命をまつる神社。

その他、◯◯神社の名称・神様解説!

以下、全国にある神社の名称とまつられている神様の関係を一覧にまとめました(例外もあります)。

| 神社名 | ご祭神 | 御神徳・ご利益 |

| 神明神社・神明社・天祖神社 総本社:伊勢神宮 |

天照大御神 | 開運招福などあらゆるご利益 |

| 氷川神社 総本社:武蔵一宮氷川神社 |

須佐之男命 | 須佐之男命は、ヤマタノオロチを退治した神様。開運招福・厄除け・災難除去・和歌の神様。奇稲田姫命(妻)とまつられる場合は縁結びのご利益 |

| 津島神社 総本社:津島神社 |

須佐之男命 | |

| 八坂神社 総本社:八坂神社 |

須佐之男命 奇稲田姫命 |

|

| 熊野神社 総本社:熊野本宮大社 |

伊弉諾尊 伊弉冉尊 須佐之男命など |

伊弉諾尊と伊弉冉尊は日本で最初の夫婦。開運招福・縁結び・厄除けなど。 |

| 諏訪神社 総本社 諏訪大社 |

建御名方命 | 戦い・開拓の神様。武田信玄はじめ多くの武将が信仰。武運長久、必勝祈願、交通安全、諸願成就。 |

| 三島神社 総本社:三嶋大社、大山祇神社 |

大山祇命 大山積神 |

山の神様。安全祈願 ・諸願成就 |

| 大山祇神社 総本社:大山祇神社 |

||

| 金山神社 総本社:南宮大社 |

金山彦神 | 金属・鉱山の神様。金運アップ |

| 浅間神社 総本社:富士山本宮浅間大社 |

木花咲耶姫命 | 繁栄・防火の神様。神様界きっての美女とされる。神話でも出産にまつわる物語があることから安産・子授け・縁結びなど |

| 稲荷神社 総本社:伏見稲荷大社 |

宇迦之御魂命 | 五穀豊穣・商売繁盛(事業発展)の神様。金運招福、縁結び・縁切り・開運招福など。 |

| 松尾神社 総本社:松尾大社 |

大山咋神 | 山に杭を打つ山の神様。酒造の神様。山林守護、農産守護、厄除けなど。 |

| 日吉神社・日枝神社 総本社:日吉大社 |

||

| 住吉神社 総本社:住吉大社 |

住吉三神 | 航海安全・厄祓いの神様。開運招福・厄除け |

| 大鳥神社・鷲神社 総本社:大鳥大社 |

日本武尊、天日鷲神など | 日本武尊は日本神話のヒーロー。災難除去・厄除け・武運長久・開運招福。天日鷲命は開運、開拓の神様。 |

| 多賀神社 総本社:多賀大社 |

伊弉諾尊 伊弉冉尊 |

イザナギとイザナミは日本初の夫婦であることから縁結び、夫婦円満、家内安全など。 |

| 三峯神社 総本社:三峯神社 |

伊弉諾尊 伊弉册尊 |

イザナギとイザナミは日本初の夫婦であることから縁結び、夫婦円満、家内安全など。 |

| 鹽竈神社 総本社 鹽竈神社 |

塩土老翁神 武甕槌神 経津主神 |

塩土老翁神は、海の守護神。導きの神様。開運招福、交通安全など。武甕槌命と経津主命は最強武神。 |

| 鹿島神社 総本社:鹿島神宮 |

武甕槌命 | 神話の中で国譲りを成し遂げた日本神話でも最強のの神様。勝負運・必勝祈願・厄除けなど。 |

| 香取神社 総本社:香取神宮 |

経津主命 | 武甕槌命と並ぶ武神。 |

| 春日神社 総本社:春日大社 |

武甕槌命 経津主命 天児屋根命 比売神 |

武甕槌命と経津主命は最強武神。天児屋根命は中臣氏の祖。勝運、開運招福、出世開運、芸能上達など。 |

| 出雲神社 総本社:出雲大社 |

大国主命(大黒天) | 縁結びの神、子授の神、夫婦和合の神様。大黒天と同一視され商売繁盛、金運アップなどのご利益も。 |

| 三輪神社 総本社:大神神社 |

大物主大神 | 大物主大神は、大国主命とも同一視される神様。 |

| 大杉神社 総本社:大杉神社 |

大物主大神 | |

| えびす神社 総本社:西宮神社 |

蛭子命 | 商売繁盛、開運、厄除け、福徳円満、病気平癒 |

| えびす神社(事代主神系) 総本社:美保神社 |

事代主命 | 商売繁盛、開運、厄除け、福徳円満、病気平癒 |

| 宗像神社 総本社:宗像大社 |

宗像三女神 | 海の神様。海上安全、豊漁、交通安全など。次女の市杵島姫命は弁財天と同一視され商売繁盛、芸能上達のご利益。 |

| 厳島神社 総本社:厳島神社 |

宗像三女神 | 海の神様。海上安全、豊漁、交通安全など。次女の市杵島姫命は弁財天と同一視され商売繁盛、芸能上達のご利益。 |

| 豊国神社 総本社:豊国神社(京都) |

豊臣秀吉 | 農民から天下人へと大出世した豊臣秀吉をまつる。出世開運、勝運、金運招福など。 |

| 白山神社 総本社:白山比咩神社 |

白山比咩大神 伊邪那岐尊 伊弉冉尊 |

白山比咩大神(菊理媛)は、伊邪那岐尊・伊弉冉尊の夫婦喧嘩の仲介をした神様。縁結び、恋愛成就、開運招福など。 |

| 貴船神社 総本社:貴船神社 |

高龗神 | 水神。女神。龍神とも同一視される。開運招福、雨乞い、縁結びなど。 |

| 猿田彦神社 総本社:椿大神社 |

猿田彦大神 | 導きの神様。開運招福、交通安全、厄除け開運、商売繁盛など。 |

| 愛宕神社 総本社:愛宕神社 |

火之迦具土神(火産霊命) | 「火の神」なので、防火・防災、家内安全。 火=エネルギーということで事業発展や金運のご利益。また、火は物を燃やし灰にすることから「古い自分を消滅させて浄化し、新たな自分に生まれ変わる」といった意味合いも。 |

| 綿津見神社・海神社 総本社:志賀海神社 |

大綿津見神 | 海の神様。海上安全、水難・火難除け。 |

| 水天宮 総本宮:久留米水天宮 |

天御中主神 安徳天皇 建礼門院など |

安産・子授け・水難よけ・開運招福。 |

| 阿蘇神社 総本社:阿蘇神社 |

健磐龍命 | 火山の神様。開運、商売繁昌、五穀豊穣、子授け |

| 護国神社 総本社: |

国家のために殉難した英霊 | 家内安全・開運招福 |

| 宮地嶽神社 総本社:宮地嶽神社 |

神功皇后 | |

| 玉祖神社 総本社:玉祖神社 |

玉祖命 |

神社の名称は、まつられている神様(ご祭神)によって異なる

まとめ

「〇〇神社」と、◯◯神宮、〇〇大社、◯◯八幡宮などの名称の違いについて解説しました。

本記事で解説したように、神社の名称は主にまつられている神様によって変わります。そして神様を知ると「なぜここに◯◯の神様がまつられているのか」といった神社の歴史だったり、後押し頂けるご利益だったりが理解出来るようになります。

そうなると神社巡りが10倍楽しくなるので、この機会に神様についてちょっと調べてみるのおすすめです。

■全国版「御朱印まとめ」はこちら↓

■全国版「御朱印帳まとめ」はこちら↓